高血圧症(体高血圧症、全身性高血圧症)は、ヒトの病気でもよく耳にすることがあり、皆さんも生活習慣病の一つとして馴染みがあると思います。

犬でも高血圧症は見られます。

高血圧症にかかることによって、慢性腎臓病などの様々な病気のリスクが高くなります。

アメリカ獣医内科学会(ACVIM)は、犬と猫の高血圧症のコンセンサスステートメントを2017年に発表しています。

この記事では獣医もりぞー先生が、ACVIMコンセンサスステートメントに基づいて、犬の高血圧症の診断と治療についてわかりやすく解説します。

もりぞー先生

もりぞー先生犬の高血圧症は気づきにくい病態ですが、健康で長生きには治療がとても重要です。

一緒に学んでいきましょう。

- 犬の高血圧症の症状、検査、診断、治療について

- ACVIMガイドラインで推奨されている治療

ACVIMのコンセンサスステートメントとは

アメリカ獣医内科学会(American College of Veterinary Internal Medicine:ACVIM)により2017年に新たに出されたコンセンサスステートメントです。

コンサンサスステートメントとは合意声明といい、学会などの専門機関が、研究論文などのエビデンスを基に専門家の意見を交えて取りまとめられた知見を提言しているものを指します。

高血圧症のコンセンサスステートメントは2007年に出されたものから10年経ち改訂されました。

アメリカの専門医たちが7名集まり、多くの研究を基にして作成しています。

犬の高血圧症とは

犬の高血圧症は「持続的な収縮期血圧の上昇」と定義されています。

つまり、上の血圧(最高血圧)がずっと高いことです。

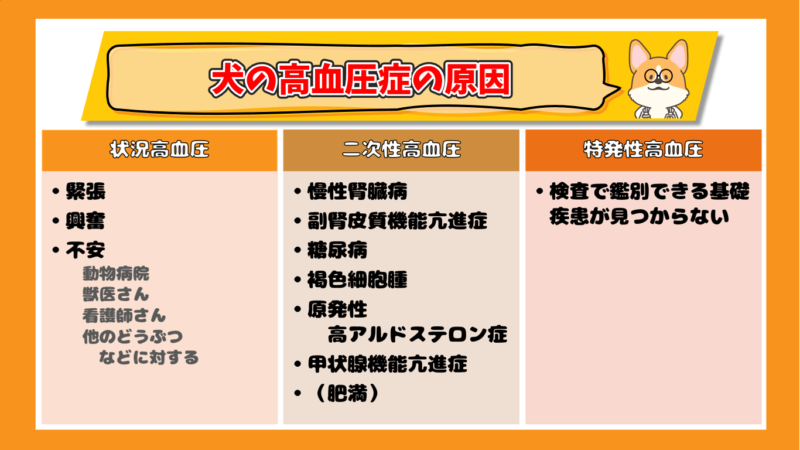

高血圧症は原因によってザックリと3つに分類されます。

- 状況高血圧

- 二次性高血圧

- 特発性高血圧

高血圧と言っても、意外と単純ではありません。

一つずつ解説していきます!

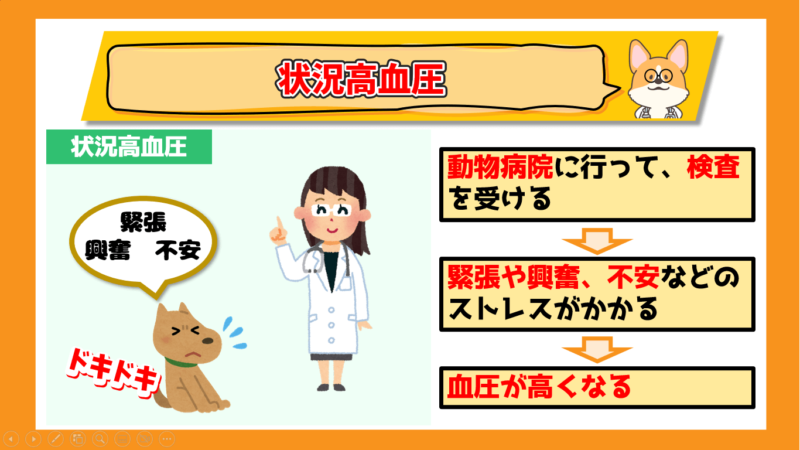

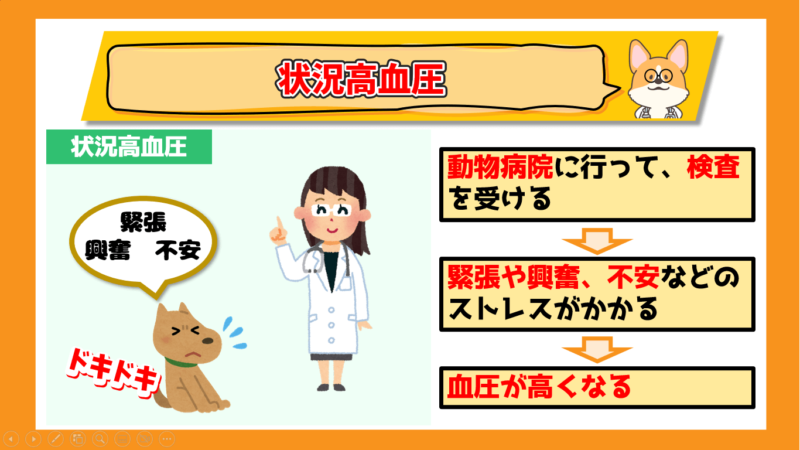

状況高血圧

状況高血圧は「健康で正常な血圧の犬が動物病院で血圧測定を受けることが原因で起こる血圧上昇」を指します。

つまり、検査を受けたことや、病院に来たこと自体などがキッカケとなって、緊張や興奮、不安を感じることで血圧が上がることです。

ヒトでいう、いわゆる「白衣高血圧」です。

お医者さんや病院を目にすると、緊張や不安をによって自律神経系が変化し、アドレナリンが多く分泌されて血圧が高くなる状態です。

状況高血圧は高血圧症の分類には入りますが、緊張や興奮による生理的な変化ですので病気ではないため問題ありません。

しかし、血圧は高いので、これが生理的な変化か病気によるものか判断しにくい場合も実際によくあります。

ガイドラインにおいても病的な高血圧との区別が重要としています。

この問題をクリアするためには、緊張や不安を減らすために血圧測定の方法を工夫する必要があります。

測定条件を変更して犬の不安を減らして血圧を測定する、お家で血圧を測定するなどの方法があります。

条件が変わったことで、血圧が正常になるのであれば状況高血圧という診断になります。

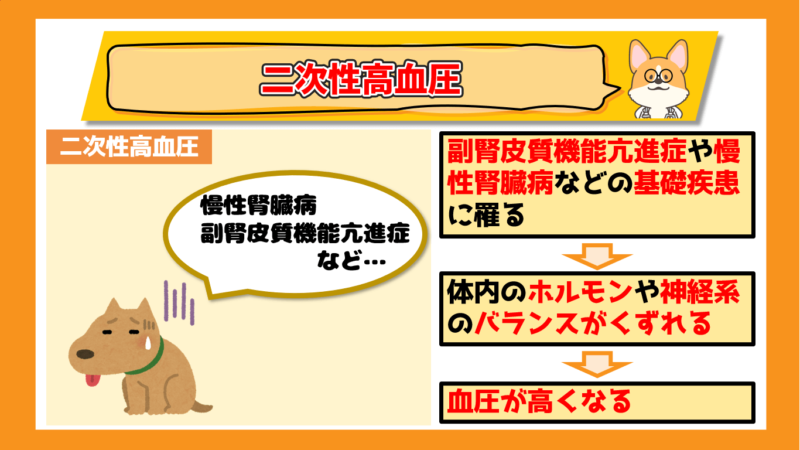

二次性高血圧

二次性高血圧は「高血圧の原因として、既知の疾患や状態に伴う持続的で病的な血圧上昇か、血圧上昇を引き起こすことが分かっている治療薬の投与や毒性物質の摂取に伴う高血圧」を指します。

つまり、何らかの病気や薬、毒物が原因となって現れる高血圧症のことです。

原因となる代表的な病気は犬で多い慢性腎臓病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)です。

二次性高血圧の場合、高血圧症を引き起こしている原因となる病気を治療することと、併せて高血圧症の治療を行うことが必要となります。

なぜなら、原因となる病気が上手く治療出来ていても、血圧があまり下がらなかったりすることもあるためです。

また、原因となる病気の治療中に高血圧が現れることもあります。

そのため、適切な頻度でモニタリングを行うことが推奨されます。

犬の高血圧症は二次性高血圧が最も一般的です。

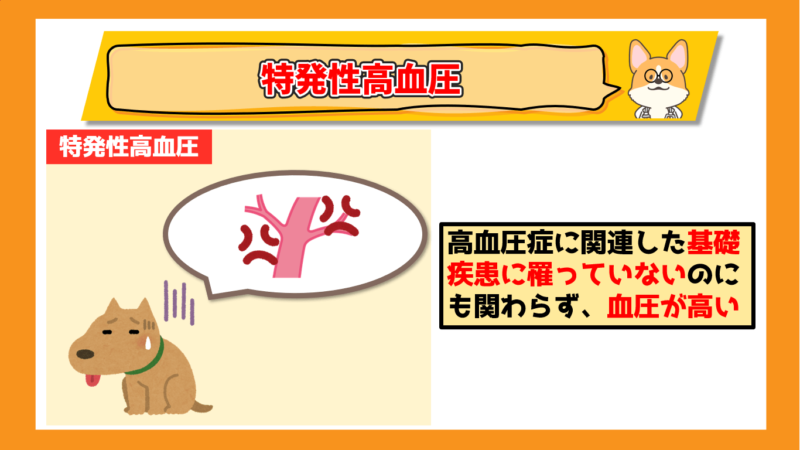

特発性高血圧

特発性高血圧は、「二次性高血圧を起こす疾患が認められない状態で起こる、病的な持続性の高血圧」を指します。

つまり、真の高血圧症とも考えられます。

ヒトでは同様の病態を、原発性高血圧あるいは本態性高血圧と言います。

特発性高血圧は意外と多いとガイドラインでも指摘されています。

犬の高血圧症の原因

高血圧症の分類ごとに、原因をまとめると以下の通りです。

状況高血圧

- (動物病院や獣医さん、看護師さん、他のどうぶつなどに対する)緊張・興奮・不安

疾患による二次性高血圧

- 慢性腎臓病

- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

- 糖尿病

- 褐色細胞腫

- 原発性アルドステロン症

- 甲状腺機能亢進症

- 肥満(高血圧は稀)

薬物による二次性高血圧

- グルココルチコイド(プレドニゾロンなど)

- ミネラルコルチコイド

- エリスロポエチン製剤(組換えヒトエリスロポエチン製剤、ダルベポエチンなど)

- フェニルプロパノールアミン(尿漏れに対する治療薬)

- フェニレフリン(ホルネル症候群診断の際に用いられる点眼薬)

- エフェドリン

- プソイドエフェドリン

- トセラニブリン酸塩(パラディア®)

特発性高血圧

*太字は高血圧を起こすことが多い原因

実は、犬は塩分の許容性が高い動物です。

慢性的に高ナトリウム食を食べていても、健康な犬はもちろん、慢性腎臓病の犬も高血圧の発症を促したりは無いようです。

ただし、高血圧の犬で高ナトリウム食を摂取することによる血圧への影響は体系的な研究がなされていないため、塩分によって高血圧が悪化するかは不明です。

塩分の過剰な摂取は避けるのが望ましいでしょう。

また、ヒトでは肥満は高血圧症のリスクとして一般的ですが、犬では稀です。

もちろん他の病気に関連するため、肥満であることは避けた方が良いでしょう。

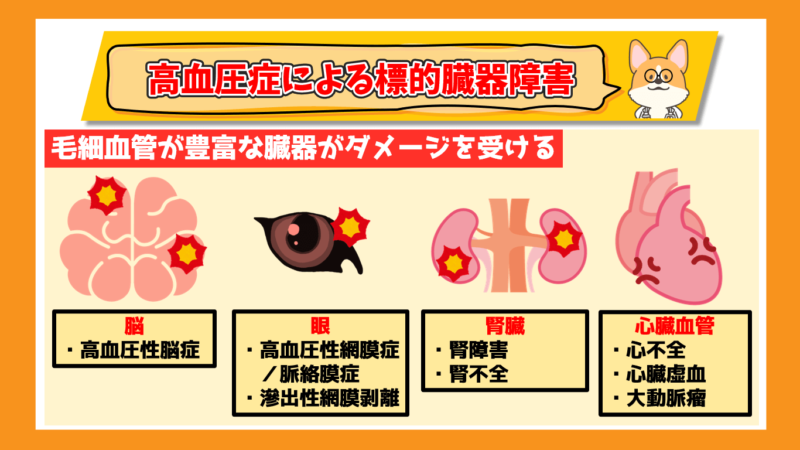

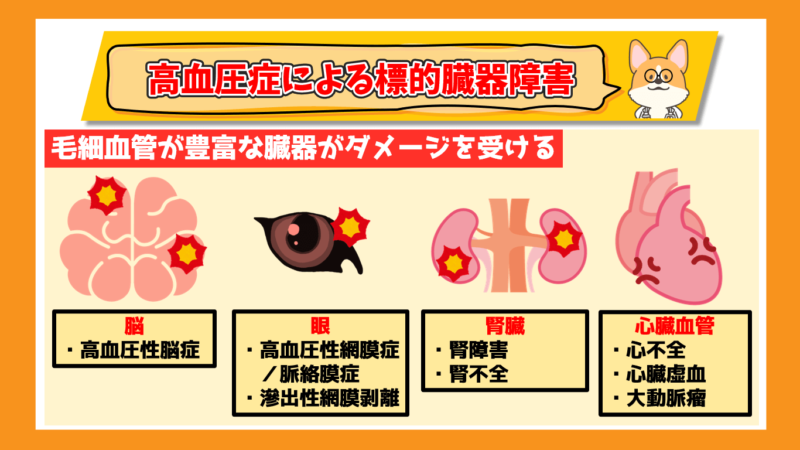

高血圧症による合併症 標的臓器障害(TOD)

高血圧症が慢性的に持続すると、体の臓器に負担がかかりダメージを与えます。

これを標的臓器障害(TOD:Target Organ Damage)といい、特に脳、眼、腎臓、心臓血管といった重要な臓器に影響を及ぼします。

高血圧症の治療の目的は、この標的臓器障害(TOD)のリスクを減らすことになります。

高血圧による標的臓器障害(TOD)は以下の通りです。

脳

- 高血圧性脳症

眼

- 高血圧性網膜症/脈絡膜症

- 滲出性網膜剥離

腎臓

- 高血圧による腎障害(ヒトでは高血圧性腎硬化症という)

- 腎不全

心血管

- 心不全

心筋肥大による肺水腫、胸水、心嚢水など - 心筋虚血

不整脈など - 大動脈瘤、大動脈解離(犬では非常に稀?)

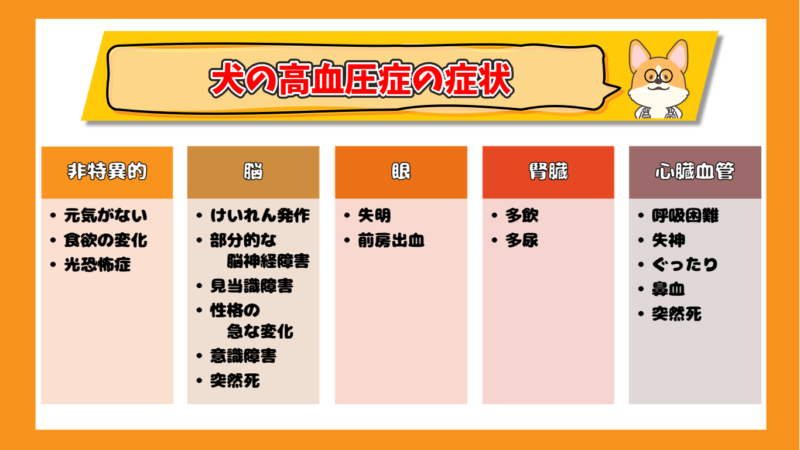

犬の高血圧症の症状

犬は高血圧症による症状は標的臓器障害(TOD)によるものと、そうでないものの2つです。

標的臓器障害(TOD)によらない症状は非特異的です。

例えば、元気がなくなったり、食欲が変化する(増えることもあるし、減ることもある)などです。

ヒトでは高血圧症では、朝の頭痛、顔の紅潮、不安感などが初期に自覚症状として現れるようです。

犬も同じように頭痛や不安感をかんじるのかも知れませんね。

ハッキリとしない症状なので、高血圧によるものと断定することもまた現実的には困難かもしれません。

そして、急な血圧の上昇や重度の高血圧症によって標的臓器障害(TOD)が起こると、ダメージを受けた部位での症状が伴います。

脳に障害が及べば高血圧性脳症によるけいれん発作など、眼に障害が及べば網膜剝離によって失明するなどです。

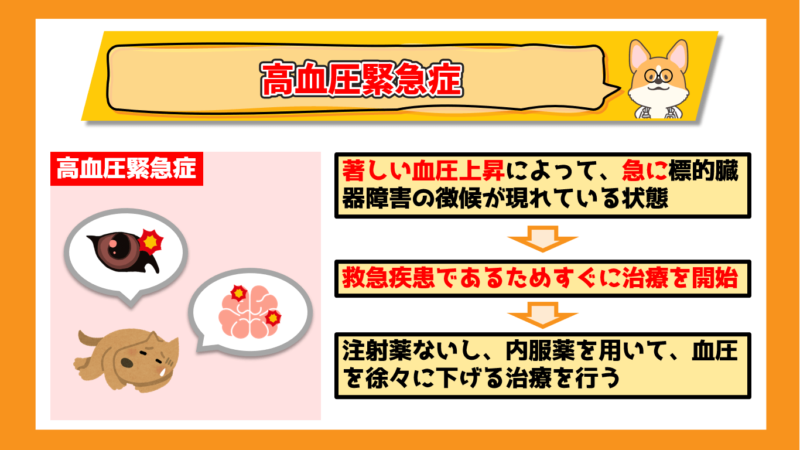

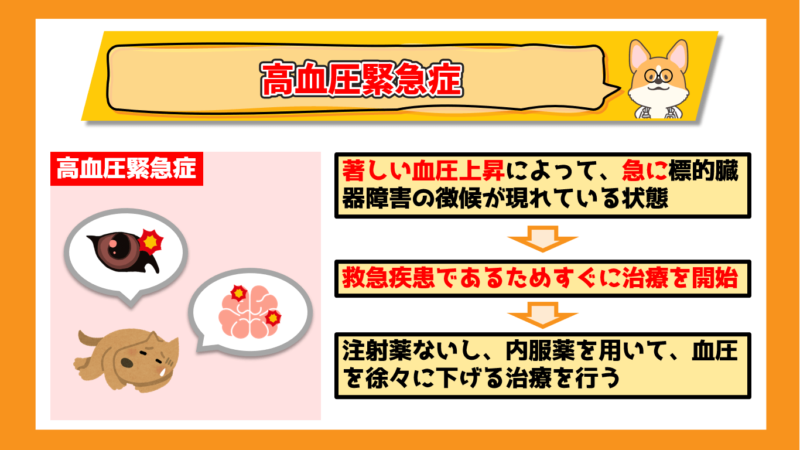

特に、著しい血圧の上昇によって急性に標的臓器障害による徴候が現れている状態を高血圧緊急症といいます。

犬における高血圧緊急症の徴候は、眼(網膜剥離や前房出血など)や脳神経(昏睡状態、意識障害、全身発作、限局性顔面発作など)の症状が挙げられます。

特に、頭蓋内、いわゆる脳神経の標的臓器障害の徴候があり、収縮期血圧が180mmHg以上の重度高血圧にあたる場合には、救急でありすぐに治療を開始する必要があります。

高血圧症の症状をまとめると以下の通りになります。

高血圧による非特異的な症状

- 元気がない、大人しい

- 食欲の変化(食欲増進あるいは食欲不振)

- 光恐怖症

脳の症状

- けいれん発作

- 部分的な脳神経障害

眼振、斜頸など - 見当識障害

ここがどこか分からない様子 - 性格の急な変化

- 意識障害(意識混濁など)

- 突然死

眼の症状

- 失明

目が見えない、瞳孔が開いている - 前房出血(眼球内に血が溜まっている様子)

目が赤い

腎臓の症状

- 慢性腎臓病

オシッコの量や飲水量が増える

心臓血管

- 呼吸困難

呼吸が速い、口を開けて呼吸する(開口呼吸)、舌が紫色(チアノーゼ) - 失神

急にパタッと倒れる - ぐったりする

- 鼻血

犬の高血圧症の診断アプローチ(血圧を測るタイミング)

高血圧症を診断するために血圧測定を行うタイミングは、大きく分けて以下の3つが考えられます。

- 高血圧症を疑う症状や徴候があるとき

- 二次性高血圧を起こす基礎疾患(慢性腎臓病や甲状腺機能亢進症など)が見つかったとき

- 健康診断

高血圧症の診断で特に重要なことは、状況高血圧を誤って高血圧症と誤診しないようにするために、慎重に根拠をもって診断を進めていくことです。

特に、明確な根拠をもつために、時には繰り返し検査や血圧測定を行う必要があると考えられます。

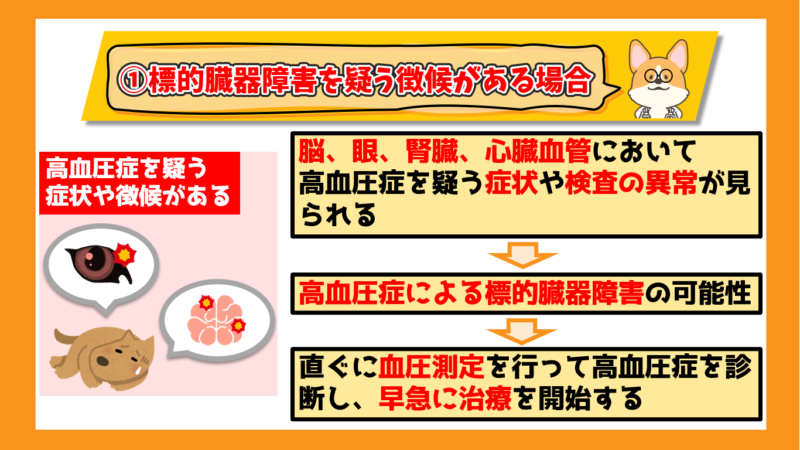

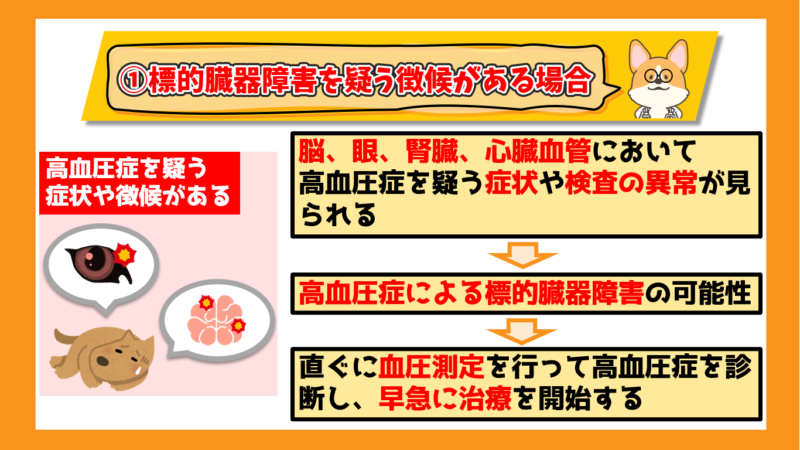

高血圧症を疑う症状や徴候があるとき

1つ目は脳、眼、腎臓、心臓血管において高血圧症によって引き起こされたと考えられるような症状や検査の異常が見られる場合です。

すなわち、標的臓器障害(TOD)を疑う徴候がある場合には血圧測定を積極的に行うべきと考えられます。

*ここでの徴候とは、問診や身体検査で見つかる症状や、検査で獣医師が見つける異常な臨床所見のこと

これは体に負担をかけるような病的な高血圧症がある可能性が十分あると判断される状態です。

そのため、高血圧症を診断・治療し、これ以上の臓器のダメージを早急に減らす必要があります。

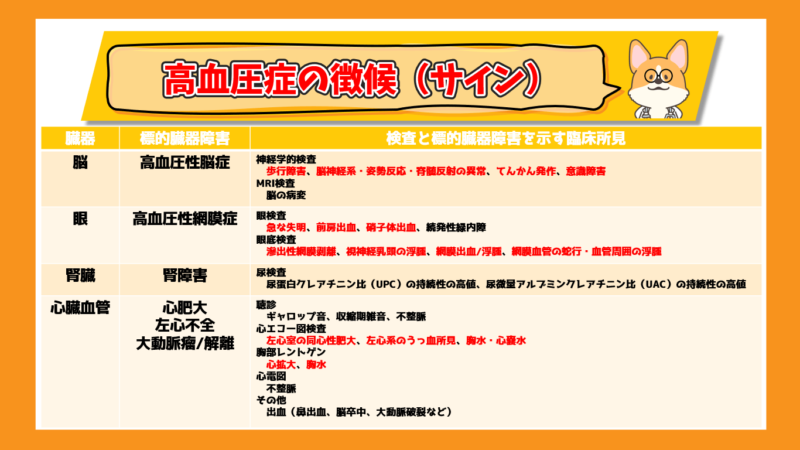

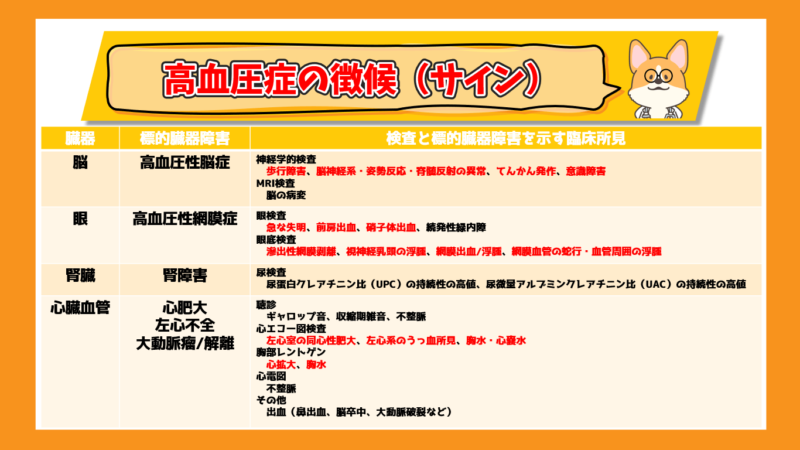

高血圧症の徴候は以下の通りです。

症状や徴候がある場合には、積極的に血圧を確認した方が良いでしょう。

実際には、網膜剥離や心臓の異常などの徴候が見つかったときに、高血圧症を疑って血圧測定を行うケースを多く経験します。

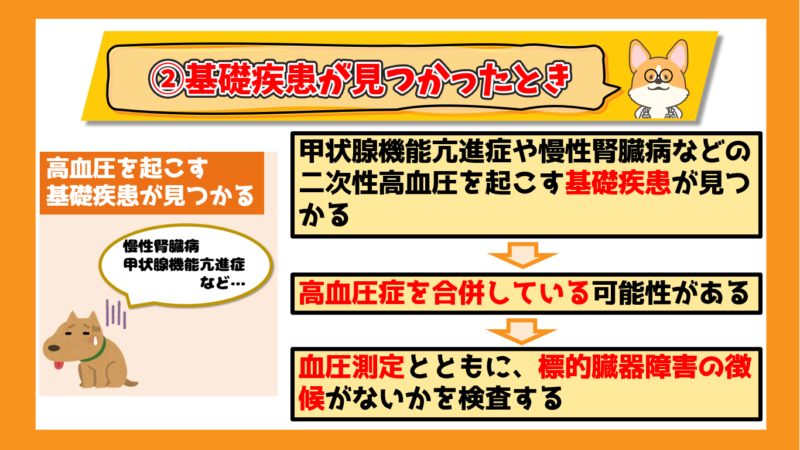

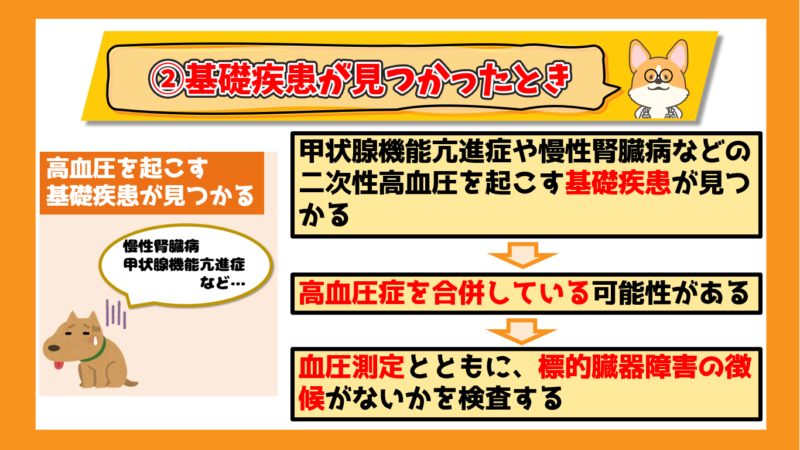

二次性高血圧を起こす疾患が見つかったとき

犬は二次性高血圧が多く、特に慢性腎臓病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)が原因となることがほとんどです。

そのため、二次性高血圧を起こす疾患が見つかった場合には高血圧症を合併している可能性があるため、血圧測定をオススメします。

また、標的臓器障害(TOD)がないかを確認するための検査を受けることも推奨されています。

具体的には、眼底検査、タンパク尿を含む腎機能検査、心臓検査(聴診に加え、場合によっては心エコー図検査、心電図検査)、神経学的検査(脳神経検査や姿勢反応、歩行の様子、意識状態など)があります。

病気が見つかったら、しっかりと病状を把握することが大切ですね。

血圧もその一つです。

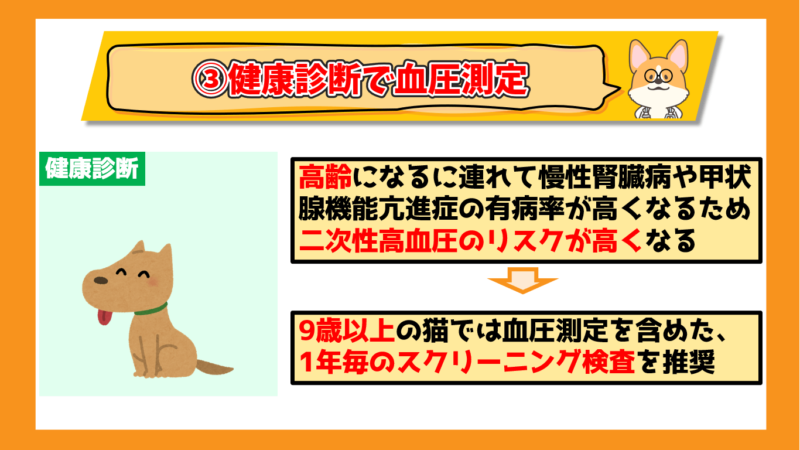

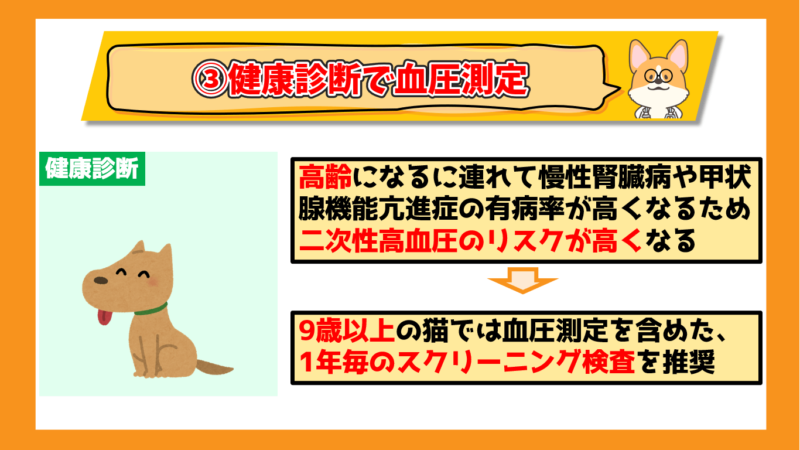

健康診断

年齢が高齢になるに連れて慢性腎臓病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)の有病率が高くなるため、二次性高血圧のリスクは高くなると考えられます。

これら慢性腎臓病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)を検出するための検査は、ガイドラインでも成犬から高齢の犬に対して行う方が良いとしています。

特に、9歳以上の犬では1年毎のスクリーニング検査を推奨しています。

シニア期になったら血圧測定を含めて健康診断を受けましょう!

具体的な評価する項目は、血液検査や尿検査での腎機能評価、血圧測定などを含んだスクリーニング検査です。

これによって、症状がまだ表れていない隠れていた病気を見つけ、高血圧症による症状の発症リスクを下げます。

一方で、若い健康な犬における定期的な高血圧症のための検査は、ACVIMガイドラインは推奨していません。

若い犬の状況高血圧を病的な高血圧と誤診してしまうリスクが高くなってしまうためです。

その理由としては、若齢での高血圧の原因が緊張や不安による状況高血圧であることがほとんどであるということ。

また、動物の血圧測定という検査自体が、均一な測定技術が不足していることなどの理由から一貫したエビデンスが十分ではありません。

それらの理由から、スクリーニング検査として血圧測定を実施すると、病的な高血圧症と誤診してしまうリスクが高くなってしまうためです。

したがって、高血圧である以外は健康な犬(特に若い犬)の場合には状況高血圧の可能性が高いと考え、複数回検査を行ったり、血圧測定の方法を変えてみるなどして慎重に評価する必要があります。

ガイドラインでは若い健康な犬での血圧測定はあまり推奨していませんが、個人的にはベースとなる血圧を知っておくことにメリットはあると思います。

同じ条件で測定された血圧であれば、個々で考えた際には将来的に血圧が変化した際に有益な情報になると思います。

犬の高血圧症の診断のための検査

病的な高血圧症(二次性高血圧あるいは特発性高血圧)を診断するための検査には3つに分類されます。

- 血圧が高いことを評価する血圧測定

- 標的臓器障害(TOD)を検出する検査

- 二次性高血圧症を起こす疾患を検出するための検査

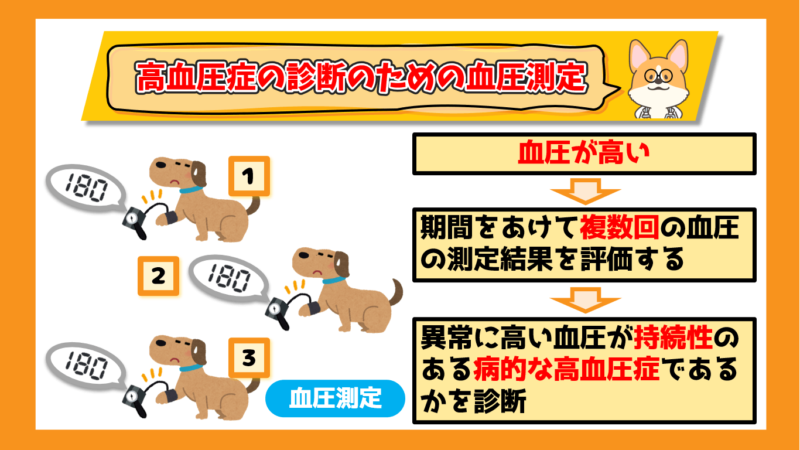

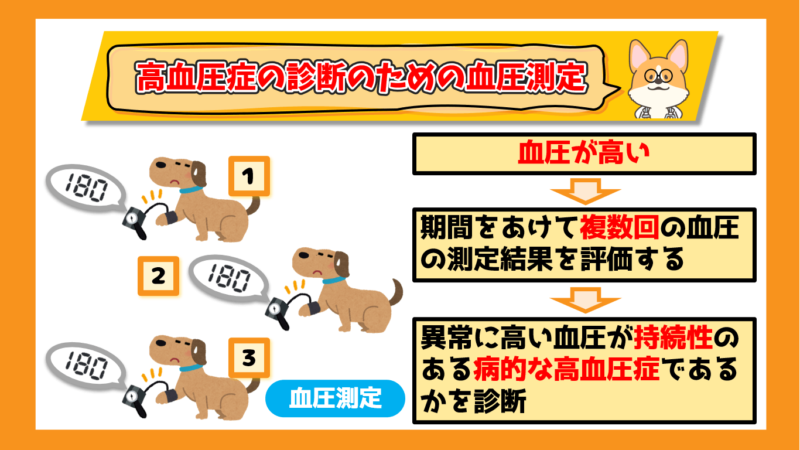

高血圧症の診断のための血圧測定

当然ですが血圧測定は高血圧症の診断に必須の検査になります。

ただし、状況高血圧と病的な高血圧を区別するためには、基本的には1回の検査結果では十分信頼性のある測定結果とは言えません。

なぜなら、その時たまたま緊張状態にあったり、測定する方法が犬にストレスがかかっていたせいで血圧が高くなったりと、一過性の問題である可能性があるためです。

そのため、高血圧症の診断には期間をあけて複数回の血圧の測定結果を評価することが必要で、それによって異常に高い血圧が持続性のある病的な高血圧症であるかを診断できます。

繰り返し血圧を測ることが重要です。

血圧を測る頻度や、高血圧症の治療の判断については後ほど解説しています。

標的臓器障害(TOD)を検出する検査

血圧が高いことが見つかったときや、二次性高血圧になるような基礎疾患が見つかったときに推奨される検査です。

つまり、病的な高血圧症のサインである標的臓器障害(TOD)による徴候を検出するための検査になります。

検出する徴候と、それによって疑われる病態は以下の通りです。

| 徴候 | 疑われる病態 |

|---|---|

| 網膜出血 | 高血圧性網膜症・脈絡膜症 |

| 失明、前房出血など | 滲出性網膜剥離 |

| けいれん発作、精神状態の変化、神経障害など | 高血圧性脳症 |

| タンパク尿、微量アルブミン尿、高窒素血症など | 高血圧による腎障害(ヒトでは高血圧性腎硬化症という) |

| ギャロップ音、不整脈、収縮期雑音、左心室肥大など | 高血圧による心血管障害 |

| 鼻出血 | 高血圧による血管障害 |

これらの徴候を検出するための具体的な検査項目としては、身体検査、心臓検査、眼底検査を含んだ眼検査、尿検査、神経学的検査などです。

以下に、検査の概要を解説します。

身体検査

聴診で心雑音(収縮期雑音)、ギャロップ音(奔馬音)、不整脈を確認します。

また、うっ血性心不全を発症している場合には、呼吸困難を呈することもあります。

聴診上の異常や心不全がある場合には、必ず心臓の詳細な検査を行う必要があります。

心臓検査

心エコー図検査では、心臓の形態や運動性を観察することによって、心筋の肥大や心不全のリスクを確認します。

特に、高血圧症では心エコー図検査で左心室同心性肥大が見られます。

通常、心エコー図検査が行われるのは、心雑音や心不全などの心臓病を疑う徴候があってから行われることが多いです。そこから心筋の肥大が見つかって高血圧症の確認するために血圧を測ります。

高血圧症が見つかって標的臓器障害(TOD)を確認するために、心筋の肥大の確認をするパターンはあまりないかもしれませんね。

うっ血性心不全を呈している場合には、心嚢水や胸水の貯留が見られます。

レントゲン検査では、肺水腫や胸水の確認、心拡大の有無が評価できます。

また、不整脈の確認は、心電図が唯一無二の検査になります。

眼検査

視覚の問題が無いかを、簡易視覚検査を行って評価します。

簡易視覚検査には、威嚇瞬き反応、綿球落下試験、対光反射などがあります。

視覚に問題がある場合、これらの検査に異常が現れます。

また、眼を注意深く観察し、前房出血を確認することも重要です。

前房出血が認められる場合には、続発性緑内障を合併することがあり、それによって眼の痛みが強くなり視覚もなくなります。

眼底検査

眼底検査では眼底レンズや眼底カメラを用いて検査を行います。

眼底とは球状の眼球の奥側に面する部分のことで、網膜や視神経などのが集まっている光を感知するために重要な部分です。

眼底を観察することで、網膜、網膜の血管、視神経乳頭の3つの部位に分けた異常を観察します。

眼底の標的臓器障害(TOD)を疑う異常な徴候

- 網膜の異常:滲出性網膜剥離、網膜出血、網膜浮腫、網膜変性など

- 網膜血管の異常:網膜血管の蛇行、網膜血管の周囲の浮腫など

- 視神経乳頭の異常:視神経乳頭の浮腫

眼底の観察はやや特殊な検査ですが、高血圧がある際には眼底に標的臓器障害(TOD)の徴候が観察される場合があります。

眼の標的臓器障害は急な失明に繋がり、その後の犬の生活に大きくかかわります。

そのため、高血圧がある際には眼底の観察が推奨されます。

尿検査

尿検査でタンパク尿を調べます。

高血圧症とタンパク尿症は関連性が高い病態です。

高血圧症になることで、腎障害を起こしタンパク尿として徴候が現れます。

高血圧症による慢性的な腎臓へのダメージが腎臓病の発症や病態の進行を速めてしまいます。

尿蛋白クレアチニン比(UPC)という尿蛋白を定量的に分析する検査を行うことで、高血圧症による腎臓の負担を評価することができます。

神経学的検査

意識レベル、歩行の様子、脳神経検査、姿勢反応、脊髄反射などの項目から、中枢神経系である脳や脊髄の異常がないかを評価します。

脳神経検査では、眼振や捻転斜頸、顔面の知覚や顔の筋肉の運動などの異常を確認します。

特に、意識レベルの低下、けいれん発作や脳神経検査の異常、前肢後肢の上位運動ニューロン(UMN)の障害などが認められる場合には、頭蓋内病変が存在している徴候であり、脳での障害の可能性があります。

MRI検査

中枢神経系である脳や脊髄の病変を確認します。

高血圧症の標的臓器障害(TOD)を探す目的で用いる検査としては一般的ではありません。

何らかの中枢神経の異常がある際に行われます。

ただし、全身麻酔が必要な検査です。

二次性高血圧症を起こす基礎疾患を検出するための検査

高血圧症が見つかったときには、それが二次性高血圧か特発性高血圧を判断する必要があります。

なぜなら、基礎疾患がある場合にはそれを同時に治療する方が血圧のコントロールがしやすいためです。

具体的な検査内容と基礎疾患は以下の通りです。

腎機能の評価を目的とした血液生化学項目(BUNとクレアチニン、SDMA)の測定、尿比重、腎臓のエコー検査

慢性腎臓病の評価を行います。

腎機能の低下と共に血液検査の数値は高くなり、尿比重は常に濃縮が不十分な尿になります。

超音波検査では腎臓の形態の変化や結石の有無などを調べることができます。

これらの検査結果を基に、症状、経過、治療反応などから総合的に判断して慢性腎臓病と診断します。

副腎皮質機能亢進症のための検査

初期診断としては、症状(多飲多尿など)や血液検査でのALP(アルカリフォスファターゼ)の高値がないかを確認します。

副腎皮質機能亢進症が疑われる場合には、ACTH刺激試験などによるホルモン測定検査を検討します。

また、副腎のエコー検査では副腎腫瘍(機能性副腎皮質腫瘍や褐色細胞腫)の場合は、副腎の異常な腫大や形を認めることがあります。

血糖値と尿糖

血液検査で血糖値と尿検査で尿糖(尿中にグルコースが混ざる状態)を確認します。

重度かつ持続的な血糖値の上昇があり、尿検査で尿糖が検出される場合、糖尿病と診断されます。

血糖値の持続的な上昇を判断する項目として糖化アルブミンや糖化フルクトサミンなどの血液検査のマーカーを評価することもあります。

ただし、犬では糖尿病と高血圧の関連性は明確ではありません。

その他の特殊な検査項目

犬において二次性高血圧を起こす稀な疾患としては原発性アルドステロン症、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫などの疾患があります。

これらの疾患に対する検査を以下に列挙します。

その他の特殊な検査

- 原発性アルドステロン症の診断のためにアルドステロンの測定を行います。

- 甲状腺ホルモンなどのホルモン測定は甲状腺機能亢進症の診断するために行います。

高血圧症の診断

高血圧症の診断は①血圧の高さと②その持続性からされます。

以下から、血圧の高さの分類と治療決定のための方針について解説していきます。

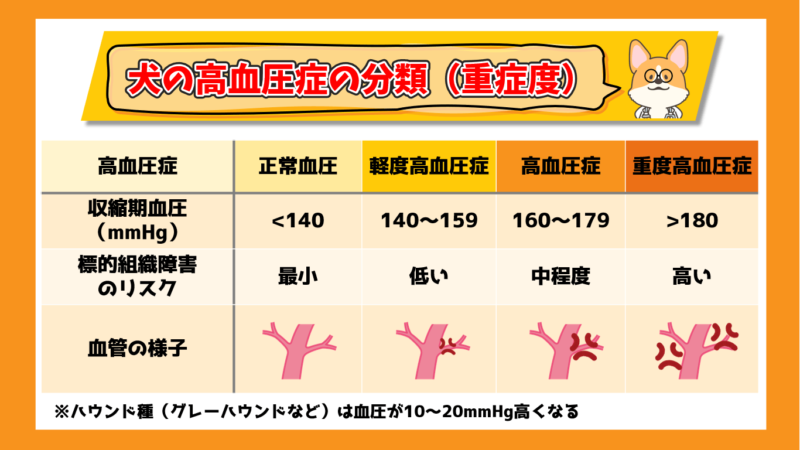

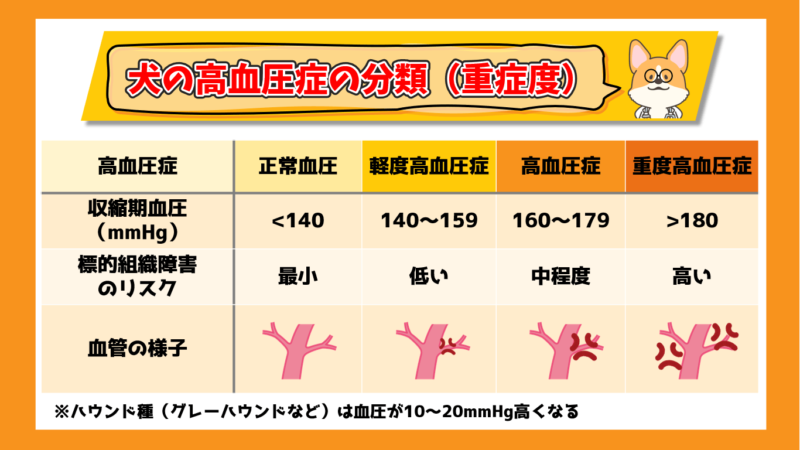

標的臓器障害(TOD)リスクに基づく高血圧症の高さの分類(高血圧症の重症度は?)

血圧が高ければ高いほど、標的臓器障害(TOD)のリスクは高まります。

犬では収縮期血圧の高さから、標的臓器障害(TOD)のリスクに基づいて高血圧症は分類されます。

| 高血圧の有無 | 収縮期血圧(mmHg) | 将来的な標的組織障害のリスク |

|---|---|---|

| 正常血圧 | <140 | 最小 |

| 前高血圧症 | 140~159 | 低い |

| 高血圧症 | 160~179 | 中程度 |

| 重度高血圧症 | >180 | 高い |

この高血圧症の分類は、高血圧の重症度を分類するものです。

これによって、その高血圧症が緊急性が高いものかを判定し、迅速な対応が必要か判断するための指標となります。

高血圧症の治療決定のための方針(いつから高血圧症を治療するのか?)

高血圧症の治療を行うかの決定は、標的臓器障害(TOD)の有無と持続的な収縮期血圧の上昇からされます。

持続的に血圧が高いかは1回の検査だけでは判断ができません。

一度の検査では、その検査を行った時点で血圧が高いという評価になります。

そのため、基本的には一度の検査結果からすぐに診断されることは救急以外ではあまりありません。

持続的な血圧の上昇を評価するためには、信頼性の高い血圧測定を複数回(通常3回以上)繰り返し行う必要があります。

これによって、状況高血圧と病的な高血圧症の区別を行い、慎重に診断して治療を決定します。

ただし、既に標的臓器障害(TOD)の徴候がある場合や、血圧が非常に高くリスクが高い場合には迅速な対応が必要になります。

そのため、推奨される検査の回数と頻度は状況によって変わります。

ここでは高血圧症において迅速な対応が必要な状況を3つに分類します。

犬の高血圧症の対応の早さを決定するための状況

- 既に標的臓器障害(TOD)がある

- 収縮期血圧が180mmHg以上の重度の高血圧がある

- 収縮期血圧が140~159mmHgの前高血圧、あるいは160~179mmHgの高血圧がある

- 上から順に緊急性が高いと判断されます。

ACVIMガイドラインで推奨されている、高血圧症の治療決定のための方針は以下の通りです。

高血圧症の診断①既に標的臓器障害(TOD)がある

標的臓器障害を疑う徴候(高血圧性網膜症や尿たんぱくなど)がある場合には、治療を始めることを積極的に考慮します。

既に高血圧症による徴候が出ているので、測定した血圧が十分に高ければ直ぐに治療を開始しても良い状況です。

収縮期血圧が160mmHg以上の高血圧が伴っている場合には、血圧測定が1回でも治療を開始しても良いと判断されます。

もちろん、3回以上の血圧測定を行って結果を確認することが望ましいですが、徴候の重さや犬の状態を考慮して判断されます。

高血圧症の診断②収縮期血圧が180mmHg以上の重度の高血圧

重度の高血圧は標的臓器障害を引き起こすリスクが高い状況です。

そのため、迅速に対応する必要があり、早期に高血圧か否かの診断をする必要があります。

具体的には、血圧の再測定は1~2週間後で、2週間以内に2回行うことが推奨されています。

最低でも計3回以上の検査結果から高血圧症の診断を行います。

高血圧症による徴候がなくても、血圧がとても高いので早めに血圧の再測定が必要ですね。

繰り返し検査を行う中で、血圧が高いことが持続するか標的臓器障害の徴候があるようであれば、高血圧症と診断し治療を開始します。

また、高血圧症と診断された場合には、基礎疾患を探すための精密検査を行います。

血圧が高いことが持続しない様であれば、経過観察を行います。(一度だけ血圧が高く出たのは緊張や興奮などによる状況高血圧と判断されます)

3~6ヶ月後に血圧測定や標的臓器障害の評価を受けましょう。

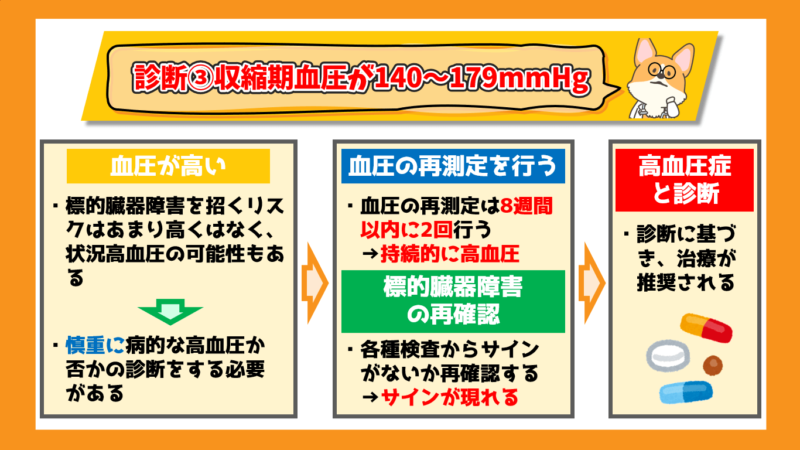

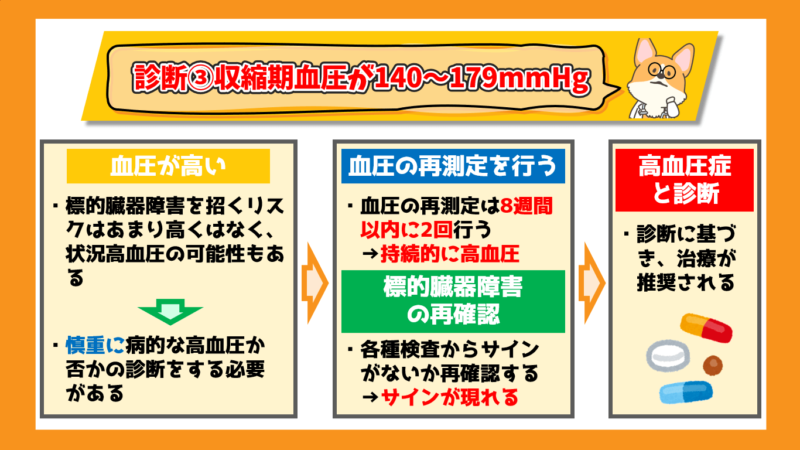

高血圧症の診断③収縮期血圧が140~179mmHgの高血圧

血圧が少し高めの状態です。

標的臓器障害のリスクは軽度~中程度であまり高くはありませんので、慎重に病的な高血圧か否かを診断していく必要があります。

具体的には、血圧の再測定は4~8週間後で、8週間に2回以上行うことが推奨されています。

最低でも計3回以上の検査結果から高血圧症の診断を行います。

状況高血圧の可能性も十分あるので、慎重な診断が必要ですね。

標的臓器障害のリスクはあまり高くはないので、慌てずに再検査を受けましょう。

繰り返し検査を行う中で、血圧が高いことが持続するか標的臓器障害の徴候があるようであれば、高血圧症と診断し治療を開始します。

また、高血圧症と診断された場合には、基礎疾患を探すための精密検査を行います。

血圧が高いことが持続しない様であれば、経過観察を行います。(一度だけ血圧が高く出たのは緊張や興奮などによる状況高血圧と判断されます)

3~6ヶ月後に血圧測定や標的臓器障害の評価を受けましょう。

犬の高血圧症の治療の概要

高血圧症の診断をした際には治療を検討していきます。

高血圧症の診断アプローチは様々なケースがありますが、治療の方法は3つです。

以下の通りになります。

高血圧症に対する3つの治療

- 高血圧症を起こす基礎疾患に対する治療

- 標的臓器障害(TOD)の治療

- 降圧剤による高血圧症自体の治療

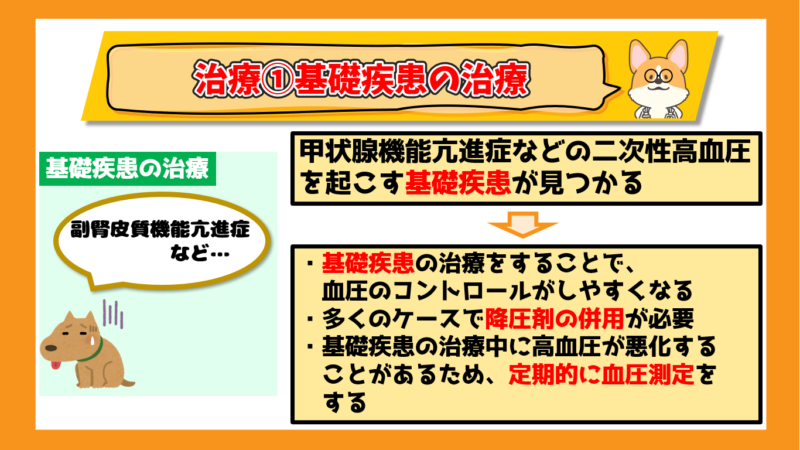

治療①高血圧症を起こす基礎疾患の治療

犬の高血圧症の原因は二次性高血圧が多いため、まずは基礎疾患がないかを把握するために検査を行い、治療します。

治療でコントロールできる代表的な基礎疾患は、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)です。

甲状腺機能亢進症がある場合には、甲状腺ホルモンを抑えるチアマゾール(チロブロック®、メルカゾール®)という薬で治療を開始します。

基礎疾患を治療することで、血圧のコントロールはしやすくなります。

中には高血圧が解消されるケースがあります。

しかし、ほとんどの症例で正常血圧までは下がらず、標的臓器障害のリスクがある状態が続きます。

そのため、高血圧の基礎疾患のコントロールができるのを待たずに、降圧剤による治療は始める必要があります。

基礎疾患が見つかったとしても、高血圧症であるならば、治療は併せて行い、早めに高血圧による体の負担を減らすことが大事ってことですね。

また、基礎疾患の治療中に高血圧が悪化することがあるため、定期的な血圧測定は必要です。

以下に治療可能な二次性高血圧症と、その治療法について記載します。

- 原発性高アルドステロン症:スピロノラクトン、外科手術(副腎摘出術)

- 褐色細胞腫:フェノキシベンザミン、外科手術(副腎摘出術)

- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群):トリロスタン、外科手術(副腎摘出術)

- 甲状腺機能亢進症:チアマゾール、外科手術(甲状腺摘出術)、(アイソトープ治療(核医学治療)日本にはない)

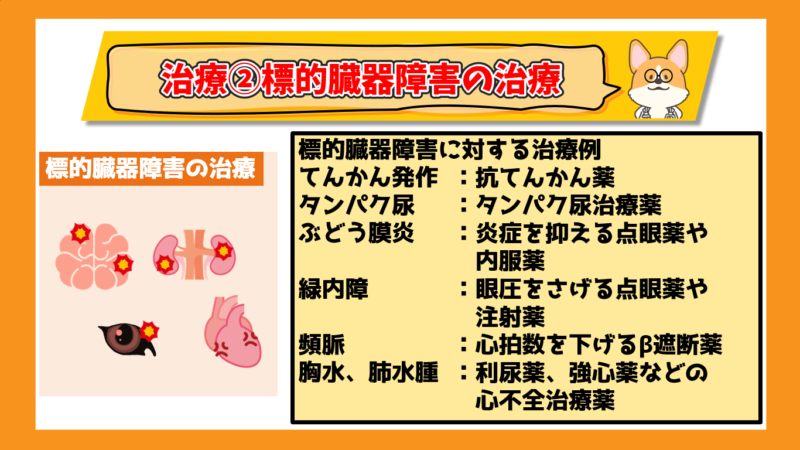

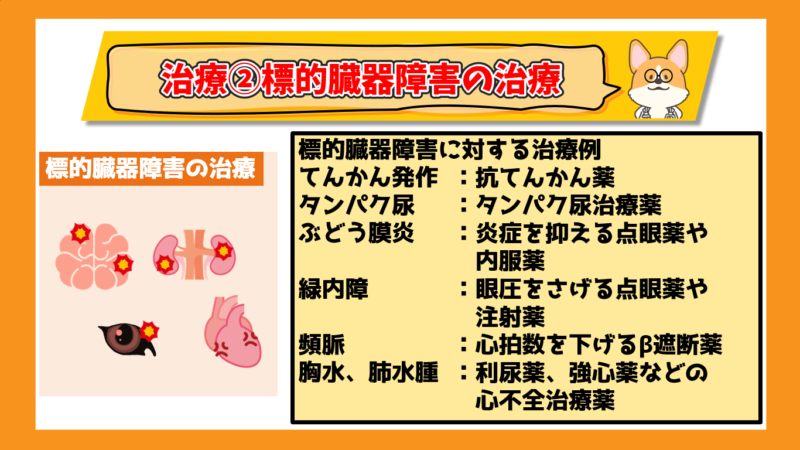

治療②標的臓器障害(TOD)の治療

高血圧症により標的臓器障害(TOD)が起こっている場合には、それに対する治療を行います。

例えば、脳障害によりてんかん発作が起こるのであればフェノバルビタールなどの抗てんかん薬による治療を始めます。

犬の高血圧症によるタンパク尿に対する治療薬には、降圧剤の使用で不十分な場合にはテルミサルタンやベナゼプリルという薬剤の使用が考慮されます。

特にタンパク尿は犬の高血圧症の予後因子として重要です。

高血圧症によってタンパク尿がある場合に、高血圧に対する治療をするとタンパク尿が減ることが分かっています。

タンパク尿が慢性腎臓病の発症や病気の進行に関連しているため、高血圧症や蛋白尿の管理は腎臓病の管理にとても重要です。

その他、以下に例をあげます。

- てんかん発作:フェノバルビタールなどの抗てんかん薬

- タンパク尿:テルミサルタンなどのタンパク尿治療薬

- ぶどう膜炎:炎症を抑える点眼薬や内服薬

- 緑内障:眼圧をさげる点眼薬や注射薬

- 頻脈:アテノロールなどの心拍数を下げるβ遮断薬

- 胸水、心嚢水、肺水腫:利尿薬、強心薬、血管拡張薬などの心不全治療薬

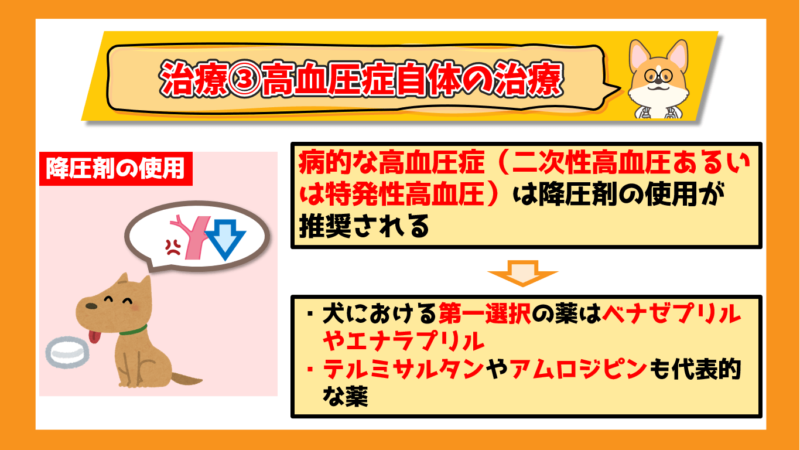

治療③高血圧症自体の治療

治療の必要性があると診断された病的な高血圧症の場合には、降圧剤による治療が推奨されます。

降圧剤とは、血圧を下げるための薬のことで、末梢血管の血管拡張作用によって血圧が下がります。

犬で第一選択となる薬剤はベナゼプリルなどのアンジオテンシン転換酵素阻害薬です。

その他、テルミサルタンなどのアンジオテンシン受容体拮抗薬や、アムロジピンというカルシウムチャネル拮抗薬が代表的です。

ただし猫と違い、アムロジピン単独での治療は行わないことが推奨されています。なぜなら、腎臓の糸球体静水圧を上昇させて腎臓にダメージが及ぶ可能性があるためです。

降圧剤による血圧のコントロール

高血圧症の治療は降圧剤の使用が主体になります。

ココからは、降圧剤の使用による具体的な血圧のコントロールの方法をお示しします。

高血圧症の治療の目標

高血圧症の治療の目標は、血圧を適正にすることで、標的臓器障害の発症確率と重症度を下げることです。

具体的な血圧の指標は以下の通りです。

降圧剤治療による血圧の目標

- 収縮期血圧が140mmHg未満の正常血圧にする

- 収縮期血圧が160mmHg以上の場合には、最低限の治療ラインとして収縮期血圧が160mmHg未満にする

ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and catsより引用・改変

高血圧の治療は症状が現れていない時には、薬の効果が分かりにくいので根気のいる病気の治療になりますが、頑張りましょう。

犬の高血圧症に対する降圧剤の使用のアウトライン

犬が高血圧になってしまった場合には、降圧剤を使って治療を行っていきます。

ガイドラインでは降圧剤の使い方の概要を記載しています。

全般的な高血圧症の治療の概要

- 治療は患者の併発する基礎疾患があれば合わせて行う

- 1日1回の投薬治療が理想的である

- 急激な血圧の低下は避けるようにし、持続的かつ緩やかに血圧を下げることが治療の目標である

- 治療薬の反応が不十分な場合には、治療薬の増量あるいは追加を検討する

- 犬の場合は稀であるが、難治性の高血圧症の管理には、多剤治療(2剤以上)が必要になる

ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and catsより引用・改変

少ない量のお薬から始めて、高血圧症による体の負担を減らしつつ、副作用を出さないようにすることが大事ってことですね!

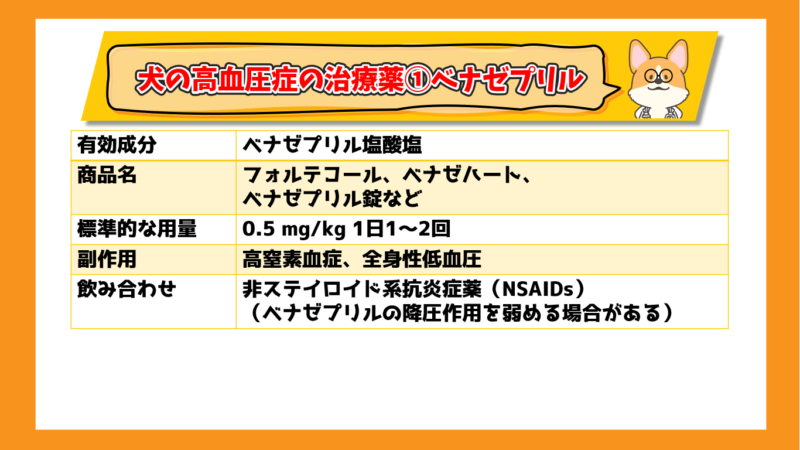

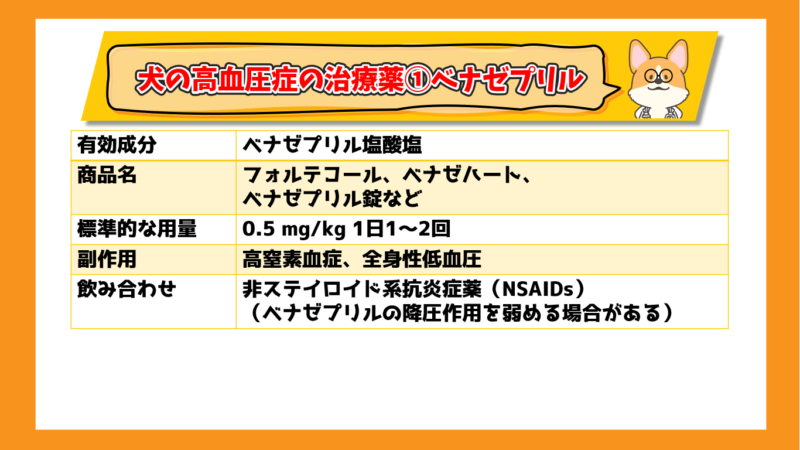

ベナゼプリルの使用

ベナゼプリルはアンジオテンシン転換酵素阻害で、代表的な商品はフォルテコールがあります。

犬の慢性腎臓病におけるタンパク尿治療薬として歴史のある治療薬です。

ジェネリック医薬品もあり、多くの安全性や有効性に関するエビデンスがあります。

ベナゼプリルの薬用量:0.5mg/kg 1日1~2回

- 重度の高血圧症や難治性の場合に、ベナゼプリルとアムロジピンの併用は可能

- テルミサルタンなどのアンジオテンシン受容体拮抗薬との併用は、高窒素血症の急性憎悪を招く恐れがあるため、注意深くモニタリングする必要がある

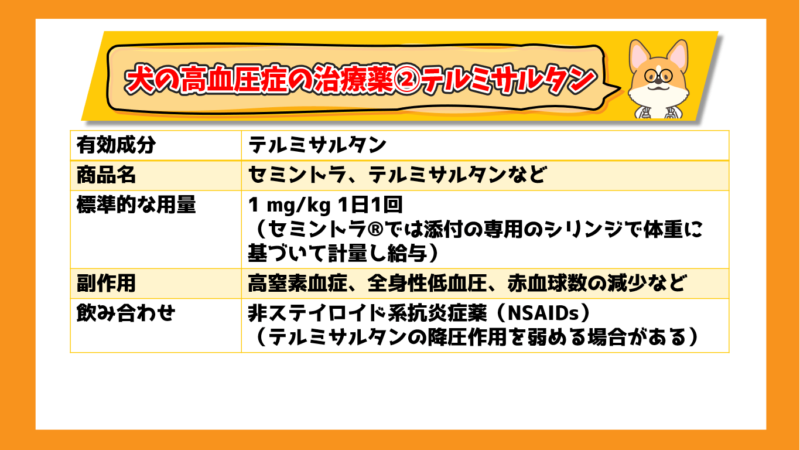

テルミサルタンの使用

テルミサルタンはアンジオテンシン受容体拮抗薬です。

テルミサルタンを主成分とするセミントラは犬のタンパク尿治療薬として有名な動物薬です。

ガイドラインで記載されているテルミサルタンに関する記述は以下の通りです。

テルミサルタンの薬用量:1mg/kg 1日1回

猫用のテルミサルタン製剤としてセミントラ®という液体のお薬があります。

飼い主様にも飲ませやすい設計になっています。

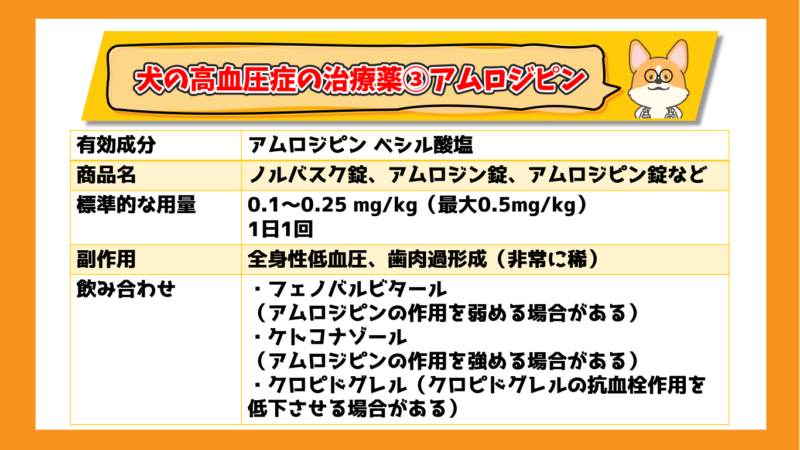

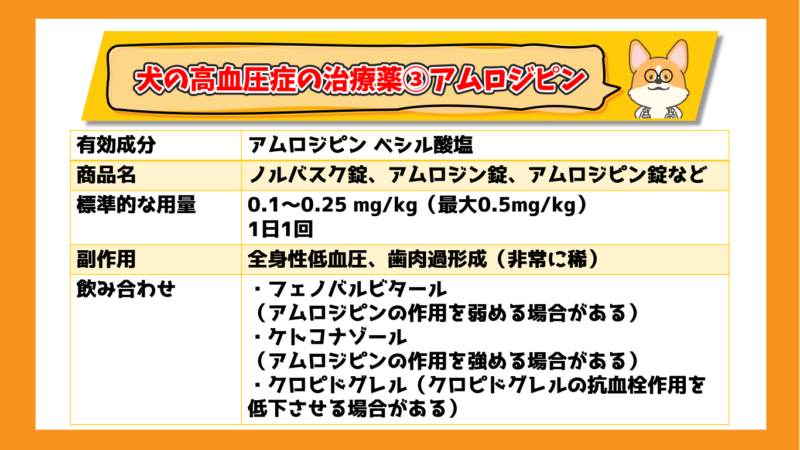

アムロジピンの使用

犬の高血圧症の治療薬の第一選択として推奨されているのがアムロジピンです。

犬におけるアムロジピンの薬用量は以下の通りです。

アムロジピンの薬用量:0.625~2.5mg/head

- 高血圧症に使うアムロジピンの用量は高血圧の重症度に関連性がある

- 収縮期血圧が200mmHg未満の犬では、アムロジピンは0.625mgで有効なことが多い

- 収縮期血圧が200mmHg以上の犬では、アムロジピンは1.25mgの高用量で治療効果がでることが多い

- 稀に1日当たり最大2.5mgの高容量が必要になることもある

犬でよく使うアムロジピンは2.5mgの錠剤です。

アムロジピン2.5mg錠であれば、一日当たり1/4錠~1錠の換算になりますね。

実際には、より低用量から始めることもあります。

その他の薬剤

病態に応じて、その他の治療薬が併用されることがあります。以下に列挙します。

- 褐色細胞腫による高血圧症:αアドレナリン受容体拮抗薬およびβアドレナリン受容体拮抗薬

- 原発性アルドステロン症による高血圧症:アルドステロン受容体拮抗薬(スピロノラクトン)

- 浮腫などの体液過剰な状態を伴う場合:フロセミドなどのループ利尿薬

降圧剤による副作用

血圧を下げる薬を内服するにあたって、副作用が出ないかを注意して観察することが大事です。

全身性低血圧

降圧剤が効きすぎると副作用として低血圧を起こします。

降圧剤を飲んだ後に収縮期血圧120mmHg以下で、虚弱や失神、頻脈などの症状が見られれば、薬による全身性低血圧症と診断されます

この場合、内服する降圧剤の用量を減らして調整することとなります。

普段は大丈夫でも、脱水症状や食欲不振がキッカケになって低血圧を起こすことがあるので気をつけましょう!

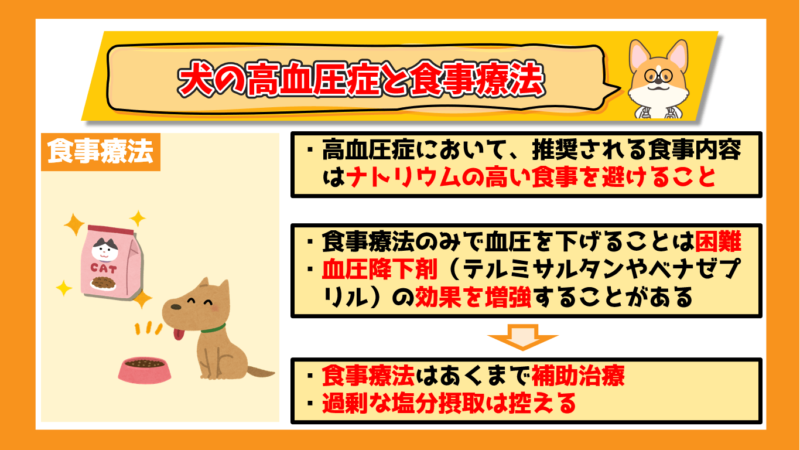

高血圧と食事療法

高血圧の患者に、かなりの塩分制限を行っても食事療法のみでは血圧は下がりません。

ただし、食事療法が無意味というわけではありません。

ナトリウムの制限によって、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAA系)と呼ばれる血圧調整系が活性化して、血圧が調整されます。

このRAA系に関与する血圧降下薬(ベナゼプリルなどのアンジオテンシン転換酵素阻害薬(ACE-I)、テルミサルタンなどのアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB))の効果を増強することがあると言われています。

また、塩分の過剰摂取は、慢性腎臓病などの犬では有害になります。

このため、高血圧症の犬では塩分(塩化ナトリウム)濃度の高い食事は避けることがガイドラインでも推奨されています。

ただし、推奨事項にとらわれすぎることは良くありません。

最も重要なことは、高血圧症の犬での食事は過剰な塩分は控えて、その犬の病気や生活環境、性格や好みなど様々なことを加味して、しっかりと食べられる適切な食事を考えることです。

少なくとも、塩分の高いものは与えないようにしましょう。

高血圧症に対する食事療法は降圧剤治療の補助としての立ち位置です。

食べてくれるのであれば、ナトリウムを控えた食事を与えるとよいですね!

以下の記事で食事に関することなど、追加で解説しています。

高血圧緊急症

高血圧緊急症とは、著しい血圧の上昇によって急性に標的臓器障害による徴候が現れている状態を指します。

犬における高血圧緊急症の徴候は、眼(網膜剥離や前房出血など)や脳神経(昏睡状態、意識障害、全身発作、限局性顔面発作など)の症状が挙げられます。

特に、頭蓋内、いわゆる脳神経の標的臓器障害の徴候があり、収縮期血圧が180mmHg以上の重度高血圧にあたる場合には救急であり、すぐに治療を開始する必要があります。

高血圧緊急症の治療

高血圧緊急症の治療目標は収縮期血圧を徐々に下げることです。

急に血圧を下げない理由は、慢性の高血圧状態の際に、急に血圧を下げる処置を行うと脳への血流が急激に下がってしまい、脳障害を起こす(脳への低還流)危険性があるためです。

収縮期血圧を徐々に下げつつ、低還流を起こさないようにするためには、薬の作用の発現と停止が迅速に行える注射薬による治療が望ましいです。

代表的な治療薬は、ヒドララジン、フェノルドパム、ラベトロール、ニトロプルシドなどがあります。

これらの注射薬で血圧が12~24時間コントロールできた場合には、経口薬の治療を開始し、注射薬を減らしていきます。

もし、様々な理由から注射薬での治療ができない場合は、アムロジピンやヒドララジンによる経口薬治療を行います。

注射薬の治療は24時間体制の救急集中治療になります。

犬の症状、病院の状況、飼い主様のご希望など様々な条件を加味して治療法は選択されます。

まとめ

犬の高血圧症について解説しました。

それではおさらいです。

犬の高血圧症

- 犬の高血圧症は、持続的な収縮期血圧(上の血圧)が高いことを指し、状況高血圧、二次性高血圧、特発性高血圧がある

- 状況高血圧は緊張や興奮、不安を感じることで血圧が上がること

- 二次性高血圧は何らかの病気や薬、毒物が原因となって現れる高血圧症のこと

- 特発性高血圧は明確な原因がない状態で起こる病的な高血圧症のこと

犬の高血圧症の原因

- 二次性高血圧が最も多く、特に副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や慢性腎臓病が原因となることが多い

- 肥満が原因となる高血圧症はヒトと違い多くない

高血圧症による合併症(標的臓器障害)

- 高血圧症よって体の臓器にダメージが及ぶことを標的臓器障害(TOD)といい、特に脳、眼、腎臓、心臓血管といった重要な臓器に影響します

高血圧症の症状

- 元気がない、食欲が変化する、光恐怖症

- 脳の症状:けいれん発作、部分的な脳神経障害、どこか分からない様子、性格の変化、呼びかけに応じない、突然死など

- 眼の症状:失明、眼の中で出血して目が赤いなど

- 腎臓の症状:オシッコの量や飲水量が増えるなど

- 心臓血管の症状::呼吸が速い、失神して急に倒れる、ぐったりする、突然死など

高血圧を診断するためのアプローチ(血圧を測るタイミング)

- 高血圧症を疑う症状や徴候(標的臓器障害)があるときに血圧を測る

- 二次性高血圧を起こす疾患が見つかったときに血圧を測る

- 健康診断で血圧を測る(特に9歳以上の犬では1年毎のスクリーニング検査が推奨されています)

犬の高血圧症の診断のための検査

- 血圧測定は繰り返し検査を行って、持続的に血圧が高いことを評価する

- 病的な高血圧症のサインである標的臓器障害(TOD)があるかを評価するためには、身体検査、心臓検査、眼底検査を含んだ眼検査、尿検査、神経学的検査などを行う

- 二次性高血圧症を起こす疾患を検出するために血液検査や画像検査などのスクリーニング検査を行う

高血圧症の診断

- 高血圧症の診断は①血圧の高さと②その持続性からされる

- 血圧が高いほど、標的臓器障害(TOD)のリスクが高まるため迅速な対応が必要

- 標的臓器障害(TOD)の徴候が既にあり、収縮期血圧が160mmHg以上あるなら直ぐに治療を始めても良い

- 収縮期血圧が180mmHg以上の場合には、1~2週間後に再検査を行う。繰り返し高血圧がある場合には治療を開始する

- 収縮期血圧が160mmHg以上の場合には、4~8週間後に再検査を行う。繰り返し高血圧がある場合には治療を開始する

高血圧症の診断

- 犬の高血圧症は二次性高血圧であることが多いので、基礎疾患の治療と高血圧症の治療を同時に始める

- 高血圧症により標的臓器障害(TOD)が見られる場合には、それに対する治療も行う

- 高血圧症に対する治療は降圧剤による治療が主体となり、第一選択となる薬はベナゼプリルやエナラプリルというアンジオテンシン転換酵素阻害薬

降圧剤による治療

- 高血圧症の治療の目的は、血圧を適正にすることで標的臓器障害の発症確率と重症度を下げること

- 目標血圧は収縮期血圧が140mmHg未満の正常血圧

- 収縮期血圧が160mmHg以上のときには、最低限の治療目標ラインとして収縮期血圧が160mmHg未満

- 犬の高血圧症の治療には、ベナゼプリル(フォルテコール)、エナラプリルというが第一選択薬として用いられる

- 副作用として、全身低血圧に注意

- 難治性の血圧管理の際には、テルミサルタン(セミントラ)やアムロジピンなどの他の薬も併用することがある

高血圧症と食事療法

- 食事療法のみで血圧を下げることは出来ないので、あくまで補助的な治療法

- 高血圧症の犬での食事は過剰な塩分は控えて、その犬の病気や生活環境、性格や好みなど様々なことを加味して、しっかりと食べられる適切な食事を考えることが重要

高血圧緊急症

- 高血圧緊急症とは、著しい血圧の上昇によって急性に標的臓器障害による徴候が現れている状態

- 特に、頭蓋内、いわゆる脳神経の標的臓器障害の徴候があり、収縮期血圧が180mmHg以上の重度高血圧にあたる場合には高血圧脳症であるため、救急でありすぐに治療を開始する必要がある

- 高血圧脳症の治療は入院で注射薬を用いることが望ましい

獣医療において日々臨床研究がなされ、多くの学術論文や発表がなされています。

それらを専門医の監修の下で、作成されたACVIMのコンセンサスステートメントやガイドラインは獣医師や多くのどうぶつ達にとって有益な情報となります。

これを知っておくことは、飼い主様やご家族にとっても有益であると考えられます。

ただし、注意点もあります。

今回コンセンサスステートメントに則って病気の症状や検査について解説しましたが、実際には同じ検査結果でも解釈が異なり、その子その子によって治療の方向性も異なります。

それは獣医療が検査・治療に当たる獣医師、犬の健康上や環境での問題点、飼い主様の立場など様々な要因を考慮して行われるためです。

そのため、ガイドラインを完全に順守した治療を行うのではなく、ガイドラインに沿って目の前のご自身のネコちゃんの治療の最適解を獣医師と飼い主様の信頼関係の下で一緒に考えていくことが重要であると考えます。

特に難しい病気の場合、獣医さんの説明をよく聞いて、ご家族のネコちゃんに合った治療の方法を相談して決めていくのがよいでしょう。

もし、少しでも分からないことがありましたら、かかりつけの獣医さんに気軽に質問すると良いでしょう。

また、犬の高血圧症に関するご質問を頂いたので、以下の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

最後に今回の記事が少しでも飼い主様の疑問に解決し、どうぶつ達の健康に繋がれば幸いです。

論文情報:ACVIM consensus statement: Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats

※正確な論文の解釈をするなら、原文を読むことをお勧めいたします。